Reportage réalisé par les élèves de 3e B du collège de Herrlisheim, au 1er trimestre 1997-98, et selectionné parmi les 10 meilleurs du concours "Grands Reporters", organisé par les Dernières Nouvelles d'Alsace (16/12/97).

Les bateliers d'Offendorf

Un métier au fil de l'eau

CABRO, une péniche pour célébrer un métier.

Offendorf, " cité des bateliers ", verra-t-il disparaître ce qui fut sa principale activité professionnelle ?

Offendorf, " cité des bateliers ", verra-t-il disparaître ce qui fut sa principale activité professionnelle ?

Le voyageur qui traverse Offendorf est surpris : pourquoi cette ancre à l'entrée du village et sur les panneaux de rues, ces mâts plantés dans les jardins, un quai des mariniers, des bateliers, une péniche sur le Mühlrhein et des emblèmes de la navigation jusque sur les tombes ?

En questionnant, il apprend qu'au milieu du siècle 25% des Offendorfois étaient bateliers, que 700 sur 1700 naviguaient sur les rivières et canaux français et sur le Rhin.

La péniche, en effet, permet d'acheminer facilement sables et graviers arrachés à la rivière, pétrole, céréales, et autrefois charbon. Certes, à 7 km/h sur les canaux, 10 km/h sur les rivières, le transport est lent (une semaine de Strasbourg à Paris). Mais pour des denrées non périssables la vitesse n'est pas nécessaire.

Les bateliers sont tous profondément attachés à leur métier, leur liberté, leur bateau. Tellement qu'une fois retraités, beaucoup ne quittent pas leur bateau. Ils l'amarrent ou le font encore voyager. Et ceux qui se sont résignés à le faire " déchirer ", contre versement d'une prime, et n'ont pu qu'en conserver un morceau dans un coin de leur jardin, en parlent la voix étranglée. Beaucoup ont transmis le " virus " à leurs enfants : les trois frères d'Aurélie travaillent dans la navigation ; Ludovic et d'autres de nos camarades sont sur l'eau dès qu'ils le peuvent.

Mais, alors qu'Offendorf comptait encore 128 bateliers en 1982, ils ne sont plus aujourd'hui que 10 sur le Rhin et 2 sur les canaux ! Ils déplorent qu'on puisse passer une journée sur un canal sans rencontrer ni bateau, ni personne à qui parler aux écluses devenues automatiques. La profession devient industrielle : on est en général salarié, alors que les aînés étaient propriétaires de leur péniche. On travaille souvent sur un pousseur sur le Rhin, ce qui permet de rester avec sa famille une semaine sur deux, ou bien dans le tourisme fluvial.

Pourtant, la navigation fluviale conserve ses atouts : transport en site propre de gros volumes (un convoi de 4400 t remplace 220 camions) à un prix et une consommation énergétique faibles.

Les bateliers que nous avons rencontrés sont meurtris de voir leur métier " assassiné ". A notre époque, soucieuse d'environnement, le moyen de transport le moins polluant a-t-il un espoir de renaissance ?

Être enfant de bateliers

Ils sont une douzaine dans notre collège. En quoi leur vie diffère-t-elle de la nôtre ?

Autrefois, les enfants naissaient sur le bateau : à l'approche de l'accouchement, on cherchait une sage-femme. Les familles étaient souvent nombreuses.

La petite enfance se déroule sur le bateau : le paysage varie sans cesse, mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour courir... On apprend très tôt le danger de l'eau à l'enfant : Aurélie a été jetée dans le canal à trois ans pour apprendre à nager !

Six ans : l'âge de la scolarité obligatoire et de la séparation d'avec les parents, souvent difficile. L'enfant est placé en internat, comme Aurélie et Aline, ou vit chez ses grands-parents, comme Nicolas et Marina. Petite, Aurélie en a voulu à ses parents de l'avoir " abandonnée ", mais plus tard elle a compris la nécessité de cette rupture et elle réalise qu'elle l'a mûrie. Elle nous raconte : " L'internat, ce n'est pas facile, on est toujours encadré, on voit peu ses parents. Mais on s'amuse bien, aussi ". Les bateliers aujourd'hui retraités ont connu des conditions encore plus dures : scolarisés en Belgique, Yvon E. et Xavier M. ne voyaient leurs parents qu'un mois et demi par an !

Pourtant, adultes comme adolescents, ces difficultés n'entament pas leur attachement à ce mode de vie original.

La famille Martz sur son bateau avant guerre.

Une vie sur une péniche

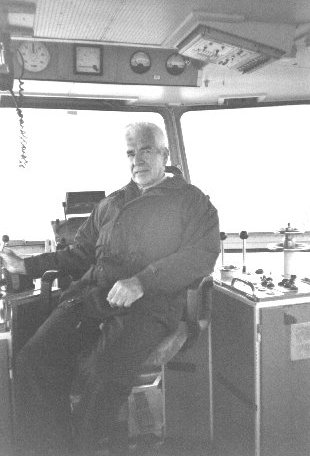

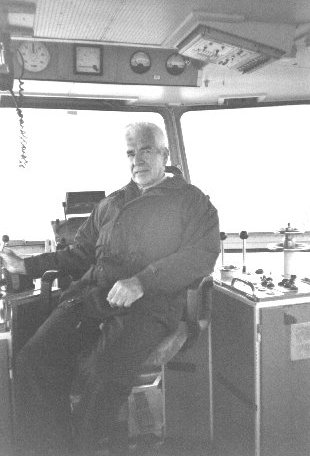

M. Eschbach Y., Batelier à la retraite

Pourquoi êtes-vous devenu batelier ?

Mes parents l'étaient. J'ai été élevé sur un bateau jusqu'à l'âge de 6 ans. Puis j'ai été en internat en Belgique. A l'âge adulte, j'ai décidé de devenir batelier car c'est un métier que je connaissais bien. Mes huit frères et soeurs ont fait le même choix.

La vie sur un bateau est-elle difficile ?

Non, mais il y a quelques contraintes : on manque de place, parfois il faut attendre longtemps devant l'écluse. Le plus dur c'est l'hiver, car il faut éviter que la péniche soit prise dans la glace. Mais j'appréciais surtout d'avoir le temps de contempler le paysage.

Y a-t-il des accidents ?

Il m'en est arrivé un : mon bateau a basculé et 18 000 canettes de bière sont tombées à l'eau...

Avez-vous exercé un autre métier durant votre vie ?

Oui, j'ai été maçon après la guerre, car les canaux étaient abîmés. J'ai vendu Le Crépuscule qui est devenu restaurant à Colmar. Mais ce métier ne me plaisait pas. Je n'étais pas fait pour cette vie.

Si c'était à refaire, choisiriez-vous encore ce métier ?

Oui, sans hésitation, car c'est le plus beau du monde ! Il m'a beaucoup donné : une certaine liberté, la beauté des paysages qui défilent, le plaisir du changement.

Echos

Réseau Freycinet

. Ingénieur, ministre de la 3e République, Freycinet a fait construire 3900 km de canaux à petit gabarit : les écluses mesurent 40 x 5,5 m, les péniches 35 x 5,05 m, elles transportent 400 t. Les bateliers d'Offendorf ont navigué sur ce réseau.

CABRO.

C'est la péniche amarrée quai des bateliers à Offendorf. Elle a été sauvée de la casse par le Cercle de l'Amicale des Bateliers Réunis d'Offendorf pour devenir un musée. Elle est entretenue par de nombreux bénévoles, mais attend encore les fonds nécessaires à son ouverture.

Le nom du bateau

Le bateau est le bien le plus précieux des bateliers, car il est à la fois habitat et lieu de travail. Le choix d'un nom est donc important. Ceux des péniches offendorfoises sont le prénom du batelier (XAVIER), le début des deux noms ou prénoms du couple ("MA-JO" = Max et Joséphine, "MARWEN"), ou encore des lieux traversés ("CHAMBORD", "LUXEMBOURG") ou rêvés ("MOOREA"). Certains noms rappellent la nature, très importante pour les bateliers. "CREPUSCULE", ou des souvenirs de lecture : "VIGNY".

Reportage réalisé par la Classe de 3e B du collège de Herrlisheim

: Caroline Blass, Maxime Blass, Svenja Dinger, Julien Douilly, David Frey, Rachel Frey, Peggy Hohnadel, Joël Keck, Caroline Kientz, Estelle Kientz, Aurelie Knoch, Joan Mourer, Nicolas Muller, Christelle Sanchez, Sabine Schaeffer, Ludovic Schiff, Joelle Schmittheisler, Jonathan Stein, Thomas Trapp, Virginia Weckbach, Sébastien Weiss, Sonia Werner ; Professeur : Mme Bossert.

retour

Offendorf, " cité des bateliers ", verra-t-il disparaître ce qui fut sa principale activité professionnelle ?

Offendorf, " cité des bateliers ", verra-t-il disparaître ce qui fut sa principale activité professionnelle ?